媒体视角

(2016年12月06号 罗昕) 明代刊印的书籍,上承宋元,下开有清。在数量上,明代书籍远超宋元本,而大多数的宋元本都有明代的翻刻、重刻本。在流传上,明代书籍不仅至今仍为读者所广泛使用,而且许多清代版本书籍都是以明本书为底本重刻的。明代书籍还是汉字文化圈形成以后推动其多元发展的重要工具,也是中华文明传播世界的重要载体。

12月3至4日,宁波市天一阁博物馆与复旦大学古籍整理研究所联合主办了“明代的书籍与文学”国际学术研讨会。来自中国、日本、韩国、越南、新加坡、美国、英国、法国等地的40多名学者参加了此次学术研讨会。

“明代的书籍与文学”国际学术研讨会

明代出版相较宋元有何发展?

日本东京大学东洋文化研究所教授大木康从几个角度描绘了明代出版相较于宋元出版的发展情况。

从人的角度看,以出版文化为背景而活跃的文人可称为“出版文化人”。“南宋时期已有王十朋、刘辰翁这些出版文化人,但还很少。”大木康说,“到了晚明,此类文人很多。比如李卓吾虽然不一定参与出版,可是很多书商把他的名字挂在书名上而做卖点。陈继儒、冯梦龙等人也是最典型的出版文化人。”

从书的种类看,古时中国刻书有“官刻”、“家刻”和“坊刻”。依据《宋元版所在目录》,宋元版多属“官刻”。可到了晚明,虽有“官刻”,但“家刻”与“坊刻”所占的比率也相当高。也就是说,中国出版在晚明可看到渐渐由官刻移到坊刻的趋势。

从书的数量看,根据杨绳信编《中国版刻综录》,大木康发现,该目录所收录的宋初到晚明的书总共3094种,其中晚明嘉靖、万历、天启、崇祯年间的刊行书达到2019种。“由宋到晚明大约700年所刊行的书中,嘉靖到崇祯大约100年时间里所刊行的书占百分之六十五。这不过是一个概观而已,但可见晚明出书远远超过前代的数量。这背后的原因一是人们对书籍的需求比前代增加,二是技术的发展让刻书工本费比以往低减。”

而且在晚明,书籍一旦决定出版,很快就会问世。比如东林党人,每每讲学完毕,内容就立即被刻书出版,印刷也成为人们传播政治思想的一大工具。大木康认为,线装书于明代中叶的出现也是书籍快速出版的保证。因为和蝴蝶装、包背装相比,线装书不用浆糊,一旦完成装订就可以上市。

而在书的内容上,最明显的例子莫过于白话小说的兴起和隆盛。大木康表示:“现在我们看的《三国演义》《水浒传》《西游记》等等白话小说的版本都是晚明时期出现的。宋元时期也有通俗小说被刊刻出版,如《大唐三藏取经诗话》,篇幅较小,刊印较粗俗。晚明时期所刊行的白话小说,如《三国演义》、《水浒传》都是长达一百回、一百二十回的巨篇,而且其刊刻也精致。”

明刻本对欧洲汉学家意味着什么?

在复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏看来,由于绝大多数欧洲汉学家的生活年代都晚于明朝,“来自遥远东方古国的明刻本制作时间早于其生活时代200年甚至更早,印刷方法明显不同于自己熟悉的金属活字印本,对于大部分汉学家而言恐怕主要是具有异国情调的古董。”陈正宏说,“但在杰出的汉学家眼中,明刻本等同或近似于1450至1500年间欧洲的金属活字印本——‘摇篮本’。”

在陈正宏看来,比如19至20世纪的著名汉学家沙畹和李约瑟就是杰出的汉学家。

明刻清印本《列女传》。法国亚洲学会图书馆沙畹文库藏

法国汉学家沙畹被誉为“欧洲汉学的巨擘”,是西方世界中最著名的《史记》翻译与研究者。“他翻译的《史记》虽然是不全本,但在西方学界影响深远。从他现存的藏书看,其翻译和研究《史记》,据以立论的底本,是明刻本,而且还不止一部,这说明沙畹是懂版本的。”

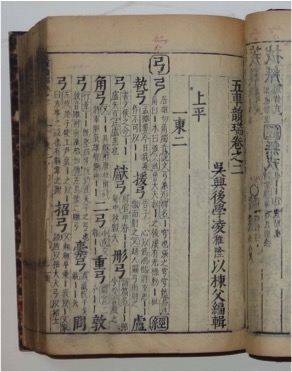

不仅如此,沙畹还是西方汉学家中严格按照清代朴学方法和路径治学的第一人,特别重视传统语言文字之学——小学。不过令人意外的是,沙畹用功最多的汉文字书,却是一部在明代也算不上较高层次的万历刻本《五车韵瑞》。

“之所以如此,我想比较合理的解释之一,是对于具有欧洲书籍史知识背景的沙畹而言,这部明刻本是他个人收藏的小学类汉籍中,刊刻时间最早的,相当于摇篮本,所以有必要精读。”陈正宏说。

明万历刻本《五车韵瑞》。法国亚洲学会图书馆沙畹文库藏

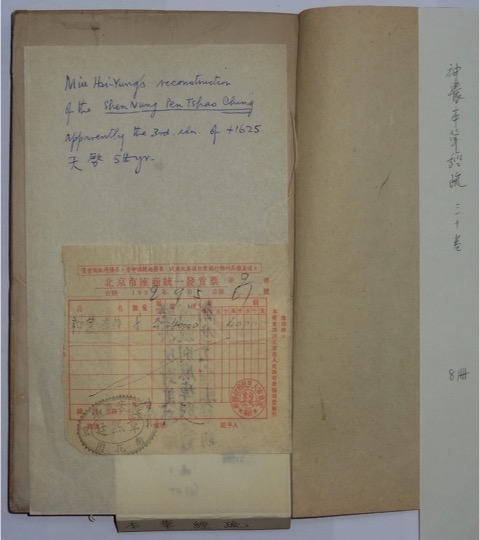

至于以《中国科学技术史》名世的英国学者李约瑟,陈正宏在为以其名字命名的李约瑟研究所藏汉籍线装书做善本选择和规范编目的过程中,发现其收藏过的明刻本不仅数量上不比沙畹少多少,更有三种嘉靖以前的刻本。

其中一种宋韩彦直撰的《橘录》,是明弘治间翻宋刻本。“有证据证明李约瑟是误以为宋本收进的。但我觉得这从另外一个角度看,恰好说明李约瑟在取用中国古典文献研究中国传统问题时,对于版本尤其是明代中叶之前版本的高度重视,因为这些书在他看来,就是东方的摇篮本。”

李约瑟1952年在北京东安市场所购明末刻本《神农本草经疏》及其购书发票。英国剑桥李约瑟研究所中国科技史图书馆藏

陈正宏认为,和东亚学者所处的文献环境不同,20世纪后半叶明刻本被大量影印之前,欧洲学者研究中国文化时能取用的汉文文献,除了很特别的敦煌写经,主要是清刻本及清代以后的印本,明刻本在欧洲现实中仍是相对稀罕之物。

“因此如果一位欧洲学者在研究中不仅能够注意到明刻本,而且还个人收藏明刻本实物,那他一定是位具有相当水准和见识的汉学家。研究西方汉学史,不光要研究欧洲汉学家写过什么书,更应该研究他们究竟读过什么书。”

明代“四大奇书”在北美如何传播?

冯梦龙曾把明代的四部小说《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》合称为“四大奇书”。在研讨会上,美国加州柏克莱大学东亚图书馆中文部主管何剑叶讲述了明代小说,尤其是这“四大奇书”在北美的传播历程。

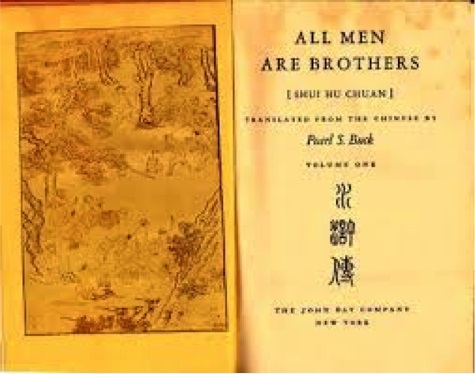

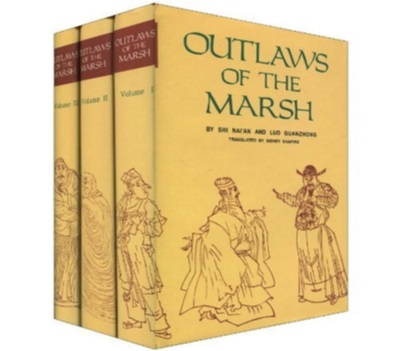

原来,北美第一本《水浒传》的英译出自我们熟悉的美国作家赛珍珠。这份以金圣叹评七十回本为底本的英译本在1933年出版,虽有漏译和误译,也是北美在相当长时间里“最好的译本”。直到1980 年,长期生活在中国的美国犹太学者沙博理在北京外文出版社出版了《水浒传》的一百回英译本,该译本传到北美,被华盛顿大学教授何谷理称赞翻译“完整,准确,可读性强”。而近年来由英国人登特-杨父子合译的《水浒传》一百二十回本的汉英对照五卷本也得到了北美学术界的关注和好评。

北美第一本《水浒传》的英译《All Men Are Brothers》出自我们熟悉的美国作家赛珍珠。

沙博理在北京外文出版社出版了《水浒传》的一百回英译本《Outlaws of the Marsh》。

再说《三国演义》。何剑叶称,纽约大学教授罗慕士以通行的清毛宗岗批评本为底本,于1991年出版了《三国演义》一百二十回的全译本。这份译本有长达200多页的详尽注释,还增附地图、主要人物索引、大事纪年表、职官及专用名称对照表等,一跃成为《三国演义》最权威的英译版。已故的伯克利加州大学历史系教授魏斐德称赞该译著是对这部中国最知名的历史小说“优雅和极具感染力”的翻译,“它让英文世界的读者理解了为什么这部十五世纪的小说战略性地形成了一代又一代中国人看世界的政治眼光”,迄今为止这部译著被再版了四次。

纽约大学教授罗慕士以通行的清毛宗岗批评本为底本,于1991年出版了《三国演义》一百二十回的全译本《Three Kingdoms》。

《西游记》的翻译则以华裔学者、原芝加哥大学教授余国藩的译作最为著名。“在他以前,已经有数位欧洲汉学家翻译了《西游记》,但这些译本都是不完整的节略本或者选译本,而且有失准确。即使是以翻译著称的英国人阿瑟韦利译本也只翻译了三十回,而且略译了原著中所有的韵文。”何剑叶说,余国藩花了14年时间,依据明万历二十年金陵世德堂本完成了一百回《西游记》的完整英译和注释,共先后出版了4册,被哈佛大学教授李欧梵称赞代表了“中国文学翻译史上一个学术高峰和里程碑”。

余国藩花了14年时间,依据明万历二十年金陵世德堂本完成了一百回《西游记》的完整英译和注释,共先后出版了4册《The Journey to the West》。

和余国藩翻译《西游记》的成就相似,今年刚去世的原芝加哥大学教授芮效卫也以《金瓶梅》翻译而饮誉北美和欧洲学界。在长达40年的时间里,芮效卫一直致力于《金瓶梅》的翻译,直至2013年该译本的最后一部分全部出版。“据不完全统计,以北美为主的图书馆已有超过600家收藏了此书。”

“北美学界普遍认为芮效卫教授译本成就超过了由英国克莱门特埃杰顿所译的第一个完整的《金瓶梅》英译本,不仅因为芮译本选取了所知最早的万历四十六年的《金瓶梅词话》作为翻译底本,而埃译本所据为张竹坡评点本,而且芮译本的直译忠于原著,序、跋、诗、词、曲等尽数译出,且注释详尽,尤其关于是关于民俗典故、道教、医药等方面的术语,共有4000多条注释。书中800多个人物都在书中列出,并附有引用书目。”

在长达40年的时间里,芮效卫一直致力于《金瓶梅》的翻译《The Plum in the Golden Vase, or, Ch’in P’ing Mei》,直至2013年该译本的最后一部分全部出版。

“北美明代小说的翻译学术水准已经超越了欧洲早期的汉学家们。”在何剑叶看来,这些翻译成就不仅体现在种类和数量上,更多体现在重视版本的选取和最大限度地忠实于原著,“翻译者不仅有深厚的语言功底,而且大多对所翻译的文本有长期较为深入的研究,因而很多英译本已经成为西方学术界的必备参考书。”