媒体视角

澎湃新闻讯

紫禁城是神秘的。除几部官书外,私人记载不是很多,且多记大略,不及细部。

然而在明清时期,一群来自朝鲜半岛、越南、琉球、日本等国家和地区的使者到访中国,走进紫禁城,并留下了大量用汉文记载的日录、笔记、诗文等文献。这些域外汉文史料统称为燕行文献。珍贵的燕行文献无疑成为今天研究故宫学的第一手资料。

为推动故宫学研究,9月7-8日,故宫博物院故宫学研究所与复旦大学古籍整理研究所,在北京故宫联合召开了第二届“燕行使进紫禁城”学术研讨会。乾隆时期来华越南使者阮辉莹(注:实为越南汉名亻莹)的第七代孙阮辉美先生也来到了研讨会现场,并向故宫学研究所捐赠了祖传刻本《奉使燕台总歌》的越南影印本。

琉球人为何要抄乾隆的少时诗作?

两天时间里,来自日本、韩国、越南等国家,以及中国北京、上海、台湾等地区的学者们围绕“燕行使者笔下的紫禁城”展开研讨。

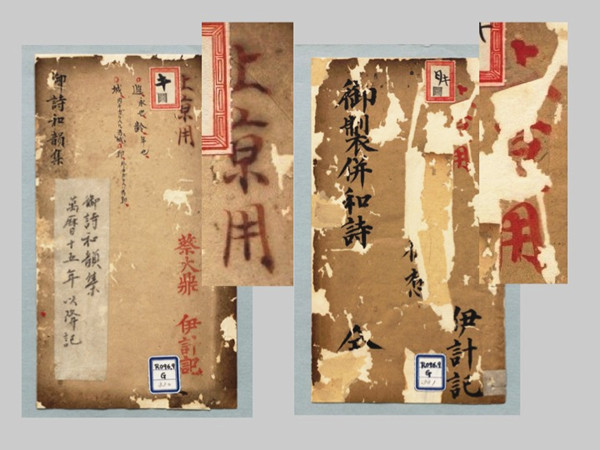

复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏考证了一部琉球写本《御制并和诗》。由于该书开卷正文没有卷端题署,内部又未分卷,此前不受关注,甚至被误认为这是琉球佚名作者所写的汉诗集。经考证,它其实是乾隆皇帝登基以前所写诗集的一个节抄本。因其中有不少弘历唱和其父雍正的诗,所以书名中有“和诗”两字。

那么,琉球人为何要抄乾隆皇帝的少时诗作?

这就要说到同样发现于日本的《御诗和韵集》。《御诗和韵集》是乾隆、嘉庆、道光年间琉球燕行使在北京奉命和中国皇帝唱和的诗作合集。

两部诗集外封的右上方,都有用朱笔书写的三个大字“上京用”。

《御制并和诗》和《御诗和韵集》

陈正宏称,“上京用”是指这是琉球燕行使去北京路上所用的书。在他看来,《御制并和诗》和《御诗和韵集》都是为琉球燕行使在北京遇到需要和中国皇帝唱和写诗的场合准备的。

原来当时无论是朝鲜、越南还是琉球的赴京使臣,都会遇到被要求在很短的时间里跟中国皇帝赋诗唱和的特别情形。以很多时候,是当天看到中国皇帝的原唱,当天就要缴呈和诗,根本不能提前准备,却无奈汉语水平有限、和诗内容又需要格外斟酌。在这样的“尴尬”下,琉球燕行使者“上京”途中,就特别需要带上“有用”的书。

《御制并和诗》和《御诗和韵集》恰是这样“有用”的书。陈正宏解释,前一种《御制并和诗》是中国“最喜欢写诗的皇帝”年轻时的作品,其中包含了与“皇阿玛”的唱和之作,这种父子兼君臣的微妙表达正是琉球燕行使需要好好揣摩的;而《御诗和韵集》堪比琉球燕行使的唱和“典范”,翻阅者或吸取经验教训,或犯懒偷辞掠意,其实用性更不言而喻。

“值得注意的是,其实宗主国和附属国君臣之间的唱和并不如后来人想的那么温文尔雅、富有情趣。这样场合的和诗,对于燕行使者们而言更多像一场压力山大的科举考试。”陈正宏说,“写诗,在这样的特殊情景下,无论对于中外哪一方,都不是一种单纯的文学创造,而是一种被赋予了强烈政治内涵的严肃的外交活动。”

清朝《万国来朝图》(局部)

朝鲜燕行使的文献传播“原搬不动”吗?

以利玛窦世界地图为代表的明末清初汉文地理学西书通过朝鲜燕行使传入朝鲜,为朝鲜人士引入了西方地理学的新知识。这些新知识让不少朝鲜学人意识到中国之外还存在着广袤的天地,因而建立了最初的世界意识。

在研讨会上,复旦大学历史系教授邹振环作了题为《朝鲜燕行使与利玛窦世界地图在朝鲜的传播》的报告。他指出传入韩国的利玛窦世界地图有两部,一部是1603年李应试刻版《两仪玄览图》原本,一部是1602年北京版《坤舆万国全图》彩色绘本,1708年朝鲜画家有中国绘本的摹本。

有意思的是,尽管朝鲜最初接触西学是通过中国本土印制的汉文西书,朝鲜仍然对利玛窦地图的动物形象做了一些“接地气”的改变。

以现藏于首尔大学博物馆的《坤舆万国全图》朝鲜的彩色摹绘本为例。邹振环发现,呈现于彩绘本上的海陆动物和海洋中的三桅船,都有浓郁的朝鲜本土化痕迹。

1602年北京版《坤舆万国全图》彩色摹绘本的复制本,首尔大学博物馆所藏的《坤舆万国全图》被认定为利玛窦世界地图彩色绢本的朝鲜摹绘本。该图现为韩国国家宝物第849号,八幅。

他举例图中一只类似于“飞龙”的有翼兽。要知道中外都有具备双翼的神兽或魔兽。在西方文化中,那种长有鳞甲类似鳄鱼的有翼兽多为鼻吐火焰,口吐火舌的恶龙,但中国人对这样的动物形象是很陌生的。于是到了中国版的《坤舆万国全图》,这一动物就变成接近于中国传统瑞兽“辟邪”。

中国版的《坤舆万国全图》中,有翼兽接近于中国传统瑞兽“辟邪”。

而朝鲜摹绘本又在中国版的基础上稍加变化——有翼兽口中多了一只老鼠。“朝鲜本选择口吞老鼠,与朝鲜人将鼠视为恶物有一定关联。”邹振环分析,农历正月第一个子日,朝鲜人要在这一天进行熏鼠火民俗活动。农家孩子要在田埂上撒下稻草并点燃,以达到烧除杂草并驱赶田鼠的目的。

“可见,朝鲜开始接触西学借助了中国这一中介,朝鲜绘制的利玛窦世界地图虽然基本上承袭中国版的《坤舆万国全图》,但在有些动物形象的绘制上还是做了些非常有趣的本土化处理。”

朝鲜摹绘本又在中国版的基础上稍加变化——有翼兽口中多了一只老鼠。

“鸡林巨贾争摹印”的盛况真实存在吗?

藏书人对毛晋绝不陌生。这位明末藏书家、出版家和他的汲古阁声名远扬,还有一句专门赞誉汲古阁刻书的诗句为大家耳熟能详,即出自诗人吴伟业《汲古阁诗》的“鸡林巨贾争摹印”。(编者注:“鸡林”指朝鲜。)

对于这句诗,毛晋汲古阁研究者历来深信不疑。故宫博物院故宫学研究所所长、研究员章宏伟则提出质疑——400年前国际间的交往远没有今天方便畅通,人员进出是当时国际交往的唯一渠道。那么当时的真实情况是否如诗人所记?诗人又是如何知悉这种盛况的?

章宏伟分析,如果“鸡林巨贾争摹印”的说法是真实可信的,那么吴伟业应该知道汲古阁刻书曾传入朝鲜并在朝鲜得到覆刻,应该见到汲古阁刻本的朝鲜覆刻本或者闻悉朝鲜覆刻了汲古阁刻本。如果连这一条最低条件都达不到,“鸡林巨贾争摹印”就仅仅是诗人的描述性语言,而非有关历史事实的叙说。

毛晋从1618年开始刻书,《汲古阁诗》则作于1647年。章宏伟认为,在这一时间段,由于吴伟业没有去过朝鲜,他获取“鸡林巨贾争摹印”的信息渠道只有四种:中朝边境贸易、中朝海难救助、通过燕行使见到或闻悉朝鲜覆刻了汲古阁刻本、通过出使朝鲜使臣见到或闻悉朝鲜覆刻了汲古阁刻本。

章宏伟首先排除1618至1647年“边贸销售汲古阁刻本”的可能性。因为努尔哈赤1616年以“七大恨”起事,后金、大清与明的拉锯战还主要在东北地区;其次,尽管当时亚洲各国船舶遭遇海难时多漂流至中国,但漂流民一般语言、文化水平低,少有像崔溥这类可以书写汉字的文人。1618至1647年的漂流船记载也没有显示相关信息。

接着,章宏伟对燕行使在中国得到汲古阁刻本并带回朝鲜的可能性进行考证。他认为燕行使在中国得书主要有朝廷赐书、购书和赠书三种渠道。“从理论上来说,明朝朝廷的赐书应该是政府刻书,汲古阁刻书不会成为赐书品种。目前燕行使记载中也没有涉及购买汲古阁刻本的信息。赠书则基本局限于与赠书人相关的品种,也不可能有汲古阁刻本。”

而明朝使臣有无可能赴朝时带去汲古阁刻本?章宏伟认为中国书籍确实很可能通过明朝使臣、文人赠送的方式流入朝鲜,但在1618至1647年这个时间段,几乎没有通过这个途径流入朝鲜的书籍。“也没有看到明朝使臣在朝鲜逗留期间与朝鲜文人的书籍交流。”

据此,章宏伟初步猜想“鸡林巨贾争摹印”这一描述并不真实,但他也强调这一猜测依然需要在朝鲜时代书目与韩国现存汉籍中得以进一步验证。“起码它提醒我们,涉及古籍中关于国际交往的文献时,应该有一种考据的心态。毕竟古代关于国际交往的文献不多,我们使用史料要小心求证。”

复旦大学历史地理研究中心教授周振鹤

“这次报告,很多学者用了新材料,或者从老材料写出了新观点。”复旦大学历史地理研究中心教授周振鹤评价,“现实生活是活生生的,但如果只记下来了,写成白纸黑字放在那了,就有点冷冰冰了。所以这些材料必须要等学者来发现,把当时的场景还原出来,再解开材料中的未解之谜。”